[목차]

저번 포스팅에서는 복소수를 알기 전에 필요한 개념에 대해서 알아보았습니다. 고등학교 이전 과정에서 배우는 개념 중 필요한 내용만 간단하게 정리한 것입니다.

[고등 수학/수학 (상)] - [수학 (상)] 2.1. 복소수를 배우기 전의 사전 지식 - 거듭제곱, 제곱근과 루트, 수의 체계

[수학 (상)] 2.1. 복소수를 배우기 전의 사전 지식 - 거듭제곱, 제곱근과 루트, 수의 체계

[목차] 1. 거듭제곱 2. 제곱근과 루트 3. 수의 체계 수학 (상)의 2단원 첫 개념으로 다루게 될 내용은 복소수입니다. 복소수를 배우기 위해 필요한 개념은 고등학교 전의 내용으로, 이후 과정에는

cufeinde.tistory.com

1. 허수

이전 포스팅에서 제곱근의 개념을 다뤘었는데요. 제곱근은 어떤 양수 a를 제곱해서 x가 나온다면 a는 x의 제곱근이라고 합니다. 여기서 a를 제곱해서 x가 나온다는 것, 즉, a가 양수일 때(a>0), a를 제곱하거나-a를 제곱하여도 x는 양수가 나오게 된다는 것을 가리키기도 합니다. 숫자로 본다면 2를 제곱하든, -2를 제곱하든 x는 4라는 양수가 나오게 됩니다.

반대로 4의 제곱근을 구하기 위해 루트를 씌우면, 루트 안에는 양수인 4가 들어가고 루트 밖에 +, -가 붙습니다.

이처럼 보통의 경우 음수나 양수를 제곱하면 양수가 나오고, 루트 안에는 양수인 숫자나 양수의 범위를 가진 수가 들어갑니다. 그렇다면 제곱해서 음수가 나오는 경우는 없을까요?

여기서 허수라는 새로운 개념이 도입됩니다. 허수는 기존 실수 범위까지만 있던 수의 체계를 확장시키게 한 개념입니다. 영어로 번역해보면 실수는 Real number, 허수는 Imaginary number로, 실수는 실제로 있는 수, 허수는 가상의 수, 즉, 실제로는 없는 상상 속의 수입니다.

허수는 제곱하여 -1이 되는 수를 정의하여 문자 i로 나타내고, i를 허수단위라고 합니다.

허수단위는 특별한 증명 없이 정의된 개념인데요. 실제로 허수를 처음 도입한 수학자도 정말 아무 생각 없이 "제곱해서 음수가 되는 수가 없을까?"라는 생각으로 시작하여, 제곱해서 음수가 되는 수를 가정한 것이 바로 허수입니다.

2. 복소수와 켤레복소수

복소수란 하나의 수에 실수와 허수가 동시에 존재하는 수를 의미합니다. 즉, a+bi 꼴로 나타나는 수를 복소수라고 합니다. 여기서 허수단위 i가 없는 a를 실수부, i가 붙은 부분을 허수부라고 합니다.

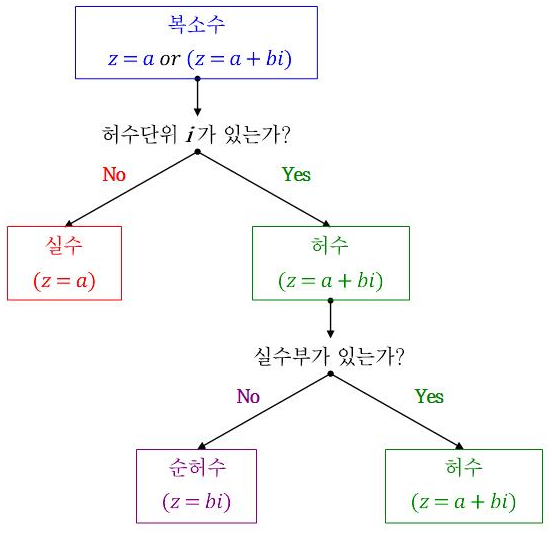

만약 a+bi에서 허수부가 없이 a만 있다면 실수이고, b≠0이 아닌 a+bi꼴로 나타난다면 허수, 실수부 a가 없이 순수하게 허수부만 존재한다면 순허수라고 합니다. 여기서 헷갈리는 것은 허수와 복소수의 차이인데요. 복소수는 허수부가 없이 실수부만 있어도 복소수라고 할 수 있지만, 허수는 허수단위 i가 있을 경우에만 허수라고 합니다.

이는 즉, 수의 체계에서 복소수는 실수와 허수 모두를 포함합니다.

위에서 어떠한 수가 양수이던 음수이던 제곱하면 양수가 된다는 것은 실수 체계까지는 반드시 성립하지만, 복소수 체계로 확장된다면 양수가 될 수도 있고, 음수가 될 수도 있습니다.

켤레복소수란 복소수 꼴에서 실수부는 그대로 두고 허수부의 부호만 바꾼 것을 말하며, 기호로는 위에 작대기를 쭉 그으면 됩니다. 이 작대기를 바(bar)라고 부릅니다.

3. 복소수의 특징

1) 복소수가 같을 조건

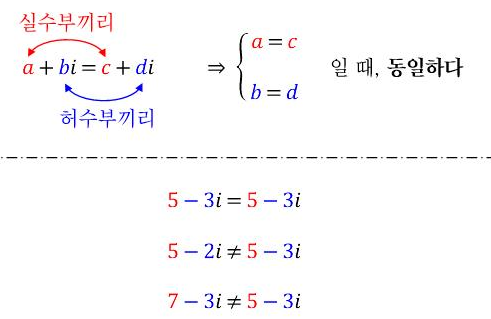

위에서 설명한 것처럼 복소수는 실수부와 허수부로 나누어져 있습니다. 두 복소수가 있을 경우, 각각의 실수부와 허수부가 모두 동일하다면 두 복소수는 같다고 합니다. 즉, 각각의 실수부와 허수부를 따로 비교해서 동일한지 봐야 합니다.

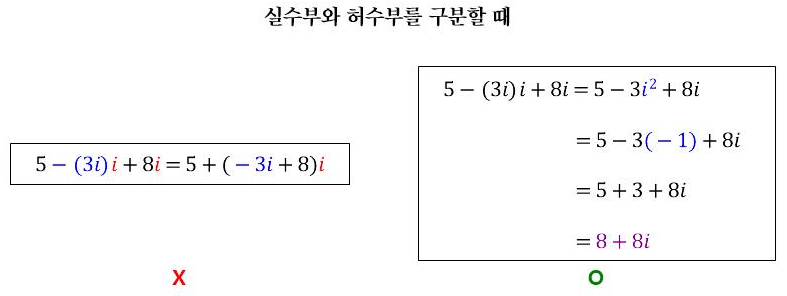

여기서 문자에 허수가 들어갈 수도 있는데, 복소수에서 실수부와 허수부를 나눌 때는 i의 제곱과 같이 식에 있는 i가 여러 개가 나오지 않도록 모두 풀어서 나눠야 합니다.

2) 복소수(허수)의 대소 관계는 성립하지 않는다.

복소수의 가장 중요한 특징 중 하나는 바로 크기가 없다는 것입니다. 복소수는 실수를 포함하기 때문에 정확히는 허수의 크기는 없다고 할 수 있는데요. 실수끼리만 있는 경우에는 5가 2보다 크다, -4가 0보다 작다와 같이 어떤 수가 크고 어떤 수가 작은지 크기가 있기 때문에 대소 관계가 분명하지만, 허수의 경우에는 i의 존재 때문에 대소 관계가 성립하지 않습니다.

가정 3)에서 i를 곱했을 때 부호가 바뀐 이유는 i를 0보다 작은 음수로 가정했기 때문입니다. 추후에 다루지만, 부등식에서는 양변에 동일한 음수를 곱하면 부호가 바뀌는 성질이 있습니다.

복소수의 크기를 굳이 알고 싶다 한다면 절댓값을 씌워서 알 수 있지만, 이 수가 의미하는 것이 무엇인지를 이해하기 위해서는 복소수를 좌표축으로 나타내는 복소평면이라는 것을 먼저 배워야 합니다. 복소평면은 오래전에 고등학교 과정에서 제외됐기 때문에 현재 카테고리에서 설명하기에는 적합하지 않다고 생각되어, 따로 글을 작성하거나 추후 대학 수학 쪽을 포스팅하게 되면 링크로 연결해두는 방향으로 진행해 보겠습니다.

'고등 수학 > 수학 (상)' 카테고리의 다른 글

| [수학 (상)] 2.4. 일차방정식의 해 (절댓값 기호가 있는 방정식) (0) | 2022.12.07 |

|---|---|

| [수학 (상)] 2.3. 복소수의 연산 (0) | 2022.11.19 |

| [수학 (상)] 2.1. 복소수를 배우기 전의 사전 지식 - 거듭제곱, 제곱근과 루트, 수의 체계 (1) | 2022.11.15 |

| [수학 (상)] 1.9. 여러 가지 방법의 인수분해 (2) | 2022.11.08 |

| [수학 (상)] 1.8. 인수분해와 인수분해 공식 (0) | 2022.11.07 |

댓글